Psychothérapie de Dieu, Boris CYRULNIK, Odile Jacob, 2017

Tout n’est pas perdu lorsqu’un enfant a été sécurisé, malgré des troubles majeurs, il suffit qu’il puisse ré activer les souvenirs d’un moment heureux.

Un enfant qui n’a jamais été aimé ne peut ré activer la mémoire d’un bonheur qu’il n’a jamais connu. Dans sa mémoire il n’y a que le vide et l’angoisse d’un monde où tout est terrifiant.

« Je suis aimable puisque j’ai été aimé. »

Quand on est malheureux, une seule rencontre peut tout changer, si notre structure mentale est assez souple, pas figée dans une reproduction névrotique de répétition du même type de relation.

Encore faut-il que notre milieu dispose des possibilités de rencontre avec des personnes ou des institutions.

Ces rencontres nous métamorphosent, elles nous proposent une transcendance qui peut être sacrée, laïque ou profane.

L’extase peut être déclenchée par une substance chimique autant que par une représentation mentale. La cortisone provoque parfois une douce euphorie où toutes les perceptions sont affûtées : le ciel plus bleu, la brise, plus odorante…

Il y a un profil neurophysiologique des « âmes troublées » qui s’apaisent en s’élevant vers Dieu.

L’hémisphère droit est le socle cérébral des affects négatifs, très sensible aux informations pénibles.

Pour ces personnes, l’expérience spirituelle a un effet apaisant.

Pour celles qui vivent dans des conditions adverses, l’existence du quotidien leur inflige des agressions douloureuses auxquelles l’organisme réagit en diminuant les sécrétions de sérotonine (qui euphorise) et en augmentant le taux de dopamine (qui prédispose aux ripostes agressives).

Quand le lobe frontal droit est stimulé par des agressions, on se sent triste et on recherche des faits qui confirment notre aptitude à voir ce qui ne va pas.

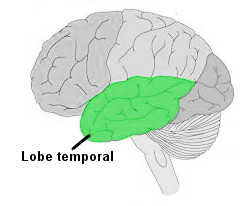

Le lobe temporal droit est le plus stimulé, lorsque l’existence apporte quotidiennement son lot d’agressions.

Le lobe temporal droit est le plus stimulé, lorsque l’existence apporte quotidiennement son lot d’agressions.

Il sera sensible aux affects négatifs.

Le sujet malheureux aura besoin d’aller chercher des explications magiques pour lutter contre son malaise. Si son milieu lui propose une spiritualité, il trouvera le soutien affectif, la solidarité et ♦la transcendance suffisante pour se remettre à vivre.

affectif, la solidarité et ♦la transcendance suffisante pour se remettre à vivre.

Les athées ont un lobe gauche dominant, plutôt euphorisant, peut être parce qu’ils se sont développés dans un milieu en paix.

Ils ont moins besoin de la réaction spirituelle de défense.

La religion structure la vision du monde, sauve, et ….provoque d’immenses malheurs. Le système religieux, en se déréglant, donne des TROUBLES

♠Culturels : guerre des religions

♦Psychoaffectifs : fanatisme

♦Neurologiques : extases délirantes ou hallucinations.

L’empathie est le socle neurologique et affectif de la morale, comme un frein émotionnel qui empêche de faire souffrir les autres.

Un croyant aveuglé par sa foi, devenu fanatique, exterminera les mécréants.

La religion est un phénomène culturel et social, alors que la spiritualité est un prodige intime.

L’enfant accède à Dieu, parce qu’il parle, et, parce que il aime ceux qui en parlent.

Entre le vingtième et le trentième mois, l’enfant s’imprègne de la langue maternelle, que parle ses proches, à condition d’établir avec eux une relation d’attachement. Cette langue va s’imprégner dans leur mémoire. Le bain linguistique est nécessaire mais pas suffisant. Il faut que ces mots véhiculent plus d’affection que d’information, pour imprégner la mémoire du petit du bonheur d’aimer une culture, un pays, ou…un Dieu.

C’est par IMPRÉGNATION que l’attachement à la langue maternelle et au Dieu de sa famille, se produit, chez le petit enfant. Il imprégnera d’un style d’attachement, selon la manière qu’on lui aura parlé Dieu : protecteur, terrifiant, punisseur, omniscient…

Apprendre la religion des ses parents

tisse un lien d’attachement aussi important

que parler leur langue.

La mémoire autobiographique apparaît vers l’âge de 6-8 ans, il peut se représenter le temps, faire un récit de son passé et l’intégrer dans celui de son avenir. L’enfant est capable de faire un récit, dire ce qu’il pense de Dieu, s’il aime, déteste, a peur ou s’en fiche des représentations que ses parents lui ont faites de Dieu.

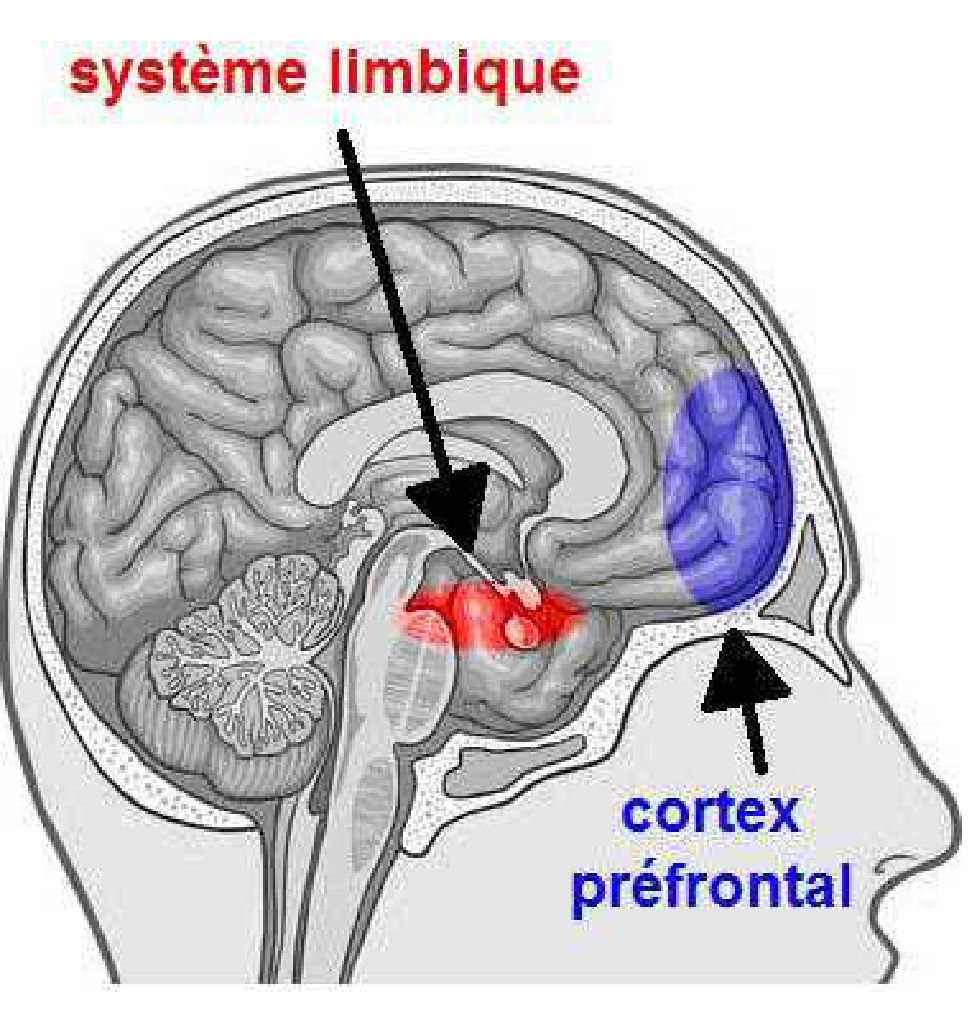

Lorsque le développement de son cerveau connecte les neurones préfrontaux de l’anticipation avec les neurones de l’émotion et de la mémoire du système limbique de l’enfant, vers 6-8 ans, qu’il peut accéder à la représentation de la mort. Interviennent alors différents scénarii des religions pour sécuriser et socialiser la mort.

A l’adolescence, les acquis se remanient. On change de relation avec ses parents pour s’orienter vers une autre direction. Souvent l’ado garde la religion de ses parents.

Le nourrisson est une éponge affective, un carrefour de stimulations qui viennent du fond de lui-même quand il a faim ou froid, et du fond de ceux qui l’entourent quand ils sont heureux ou malheureux d’avoir à s’occuper de lui.

Il devra attendre l’âge de 4 ans pour différencier ce qui vient de lui de ce qui vient des autres.

Sans altérité, sans l’autre, pour tutoriser son monde mental, son développement, demeure autocentré.

Notre système nerveux, en se développant au contact des autres, nous invite à quitter l’immédiateté des stimulations pour accéder, habiter un cosmos encore vide. Nos figures d’attachement remplissent ce monde avec des récits qui représentent Celui qui n’est pas là. Dieu est à la fois sensation et conviction.

Quelques recettes comportementales rituelles apaisent mes angoisses, font disparaître mon errance intellectuelle, et me donnent des certitudes. J’ai l’impression de gouverner ma vie, en obéissant aux lois divines qui nous gouvernent, mais je sais aussi gouverner le Dieu qui nous gouverne. Il suffit de lui obéir, de lui faire quelques offrandes alimentaires, et en cas d’angoisses, lui offrir quelques sacrifices. Le monde est clair, je sais comment faire, où aller. Ma vie a un sens, je la contrôle, je me sens libre en obéissant.

La croyance religieuse est donc un phénomène adaptatif biologique, affectif, social et culturel qui nous apporte d’énormes bénéfices socialisateurs.

Si la religion n’existait pas

est-ce que d’autres processus pourraient exister ?

Quand un enfant n’a pas été exercé à comprendre que les choses continuent à exister même quand il ne les perçoit pas, il ne peut pas imaginer un autre monde que celui qu’il perçoit. Prisonnier de l’immédiat, il ne peut que réagir aux stimulations du contexte.

Pas de rêve à raconter, pas d’histoire à raconter, une sorte de « lobotomie mentale » par carence affective et culturelle.

Quand les neurones préfrontaux ne sont pas stimulés par les interactions précoces (toucher, sourire, prendre soin, jouer, parler), les synapses engourdies ne se connectent pas. Le lobe préfrontal ne peut inhiber l’amygdale rhinencéphalique (face profonde du cerveau), lieu des émotions intenses, rage, ou frayeur. Impossible de freiner ses impulsions ou réagir paisiblement aux relations quotidiennes ressenties comme des agressions.

A l’inverse quand un bébé est entouré de paroles et d’affection, il acquière une aptitude à se dégager des contraintes biologiques. Il peut alors éprouver dans son corps des émotions provoquées par des représentations (dessins, chansons, films, cérémonies).

Quand un enfant au cerveau sain, souffre dans son développement dans des conditions adverses, il est soulagé, dynamisé quand il croit en un Dieu qui sécurise, remonte l’estime de soi et indique la direction du bonheur.

Dès qu’il parle, 3 ans, et accède à la représentation du temps et de la mort, 6 -8ans, il peut partager le Dieu de ses parents. Il leur fait une déclaration d’amour, en se blottissant dans leur monde mental, comme il s’est blotti dans leurs bras. Cette niche mentale affective devient pour lui comme un étayage où, parfaitement sécurisé, il acquiert une certitude, une confiance en lui qui le dynamise.

Mais quand le fracas de l’existence a privé le petit d’un tel étayage, le manque de sécurité exacerbe le besoin d’un personnage qui pourrait assumer cette fonction. L’enfant attribuera au tuteur de résilience trouvé une importance si grande qu’il donne trop de poids à l’attachement, ce qui rend le lien parfois très lourd. Abandonné dans un désert de sens, le petit n’a aucun Dieu à découvrir, privé d’altérité, il devient auto centré.

Mais quand le fracas de l’existence a privé le petit d’un tel étayage, le manque de sécurité exacerbe le besoin d’un personnage qui pourrait assumer cette fonction. L’enfant attribuera au tuteur de résilience trouvé une importance si grande qu’il donne trop de poids à l’attachement, ce qui rend le lien parfois très lourd. Abandonné dans un désert de sens, le petit n’a aucun Dieu à découvrir, privé d’altérité, il devient auto centré.

Lors d’une aphasie temporaire, perte du langage, un patient témoigne de son vécu dans un monde sans mot. Son corps s’allège alors qu’il était lourd dans un monde sans mot :

« maintenant que je peux parler, j’enfourche un oiseau, je chausse mes bottes de sept lieux, je m’envole au-dessus des montagnes ».

La parole métamorphose la représentation du temps et donne accès à un monde imperçu métaphysique, métaphysique, celui des lieux où l’on s’envole pour vivre après la mort.

La punition a un effet sécurisant, parce que la douleur physique et bien plus supportable que la douleur psychique.

Quand l’enfant obéit à un interdit, verbal ou préverbal (froncement de sourcils) sa sécurité augmente, donnant à la punition un effet protecteur. Ce n’est qu’après ce stade que l’enfant éprouvera le plaisir de dire « non » à son parent pour s’entraîner à l’autonomie.

La loi qui interdit donne la force de quitter sa base de sécurité.

L’interdit n’est donc pas un empêchement, c’est au contraire une structure interactive qui, en régulant les émotions, sécurise le sujet et facilite la socialisation. C’est la crainte de la punition (divine ou parentale) qui structure la conduite à tenir, donne un code de comportement.

Les représentations mentales peuvent être contagieuses : il suffit de voir un proche mépriser un inconnu pour éprouver un sentiment analogue. Nous méprisons, haïssons la personne ou le peuple que nos proches méprisent. Ces réactions sont provoquées par une représentation abstraite, irréelle. Mais fortifiée par la fraternité, sécurisée par la familiarité. Nous restons pervers envers ceux qui nous paraissent étranges, nous vivons dans un monde sans Autre, ce qui est la définition moderne de la PERVERSION : nous diabolisons ceux que nous ne pouvons pas comprendre.

La spiritualité est née de la rencontre d’un cerveau, capable de se représenter un monde totalement absent et un contexte culturel qui donnait forme à cette dimension de l’esprit.

La religion satisfait une pyramide de besoins : cognitifs, émotionnels, relationnels, et moraux. Cette pyramide a un effet socialisateur qui permet de vivre avec les autres, à tous les stades du développement.

Quand la culture est structurée par la religiosité, chaque personne trouve au cours de son cycle de vie, trouve à sa disposition des outils spirituels et rituels pour satisfaire ce besoin.

Dans une culture sans dieu, c’est le sujet lui-même qui doit chercher sa base de sécurité (instituteur, écrivain, sportif…) pour construire son estime de soi et tisser son lien d’attachement.

C’est la personne qui doit trouver le milieu auquel elle souhaite appartenir, en rencontrant des amis pour voyager, dîner, aller au théâtre, et partager un monde de pensées littéraires, philosophique ou politiques…

La soumission au passé, la rigidification défensive expliquent pourquoi il est difficile d’organiser un colloque sur la psychologie de la religion, ou de faire un cours dans un lycée.

Je repense à des petits délinquants qui désirent s’engager dans l’armée, dans des bataillons autoritaires, de préférence : n’ayant plus de problèmes de choix, ils n’avaient plus d’angoisses !

A la retraite, la catastrophe psychique réapparaissait, seuls, incapables de planifier leur avenir ils passaient à l’acte et se retrouvaient en prison.

Il en va de même pour les jeunes désorientés, soumis à des besoins pulsionnels, en besoin de soumission, qui obéissent à un imam de pacotille ou à un gourou religieux…largués de toute référence culturelle ou religieuse, ils ne peuvent faire la différence.

La théorie de l’esprit attribue des intentions, des désirs et des croyances à d’autres personnes, d’autres groupes, ou à des entités invisibles. En ce sens, la laïcité ne s’oppose pas à la religion, ce sont deux stratégies d’existence différentes.

Le psychisme a horreur du vide. Proche du gouffre, du néant, de la mort, de l’infini, vite, nous remplissons ce désert de sens en produisant des entités, des images, des chants, des gestes, auxquels nous donnons le pouvoir d’agir sur le réel invisible.

Le psychisme a horreur du vide. Proche du gouffre, du néant, de la mort, de l’infini, vite, nous remplissons ce désert de sens en produisant des entités, des images, des chants, des gestes, auxquels nous donnons le pouvoir d’agir sur le réel invisible.

Lorsque les neurosciences demandent à un croyant de se mettre en prière, pour enregistrer l’activité cérébrale, on voit s’allumer les deux lobes préfrontaux, connectés au système limbique : système qui fonctionne normalement lorsqu’un sujet essaye de connecter des souvenirs avec des émotions.

On apprend à croire lorsqu’on est enfant, cela créé des souvenirs qu’une fois adulte on pourra retrouver ce sentiment religieux structuré par leur culture, leur milieu affectif.

La sexualité, la musique et la nourriture composent un ensemble fonctionnel qui structure « l’être ensemble », un sentiment d’intimité avec l’autre, de synchronie, d’ondulation vers l’extase. Le lobe temporal perçoit les sons, le lobe occipital perçoit les images, l’ordinateur central traduira par une couleur, les chants provoquent une forte émotion, le système limbique (cerveau des émotions) fera un travail identique et donnera les mêmes couleurs.

Pour comprendre l’autre, il est nécessaire de pourvoir distinguer l’ici-bas perçu de l’au-delà représenté. Les signaux perçus sur le corps de l’autre alimentent nos premières représentations :

L’expression des émotions de l’autre (mimiques, cris, postures…) nous permettent de nous représenter les intentions de l’autre.

Pour percevoir les signaux sociaux, il nous faut être capable de sémantiser.

Quand la sémantisation devient parolière, on devient capable de croire ou de ne pas croire les récits des autres.

Pour penser que quelqu’un n’a pas les mêmes croyances que soit, on doit être suffisamment personnalisé. Si nous avons acquis un attachement sécure, nous ne percevons pas de danger face à un autre qui une autre pensée que moi.