LA NUIT, J’ECRIRAI DES SOLEILS. Boris Cyrulnik, Odile Jacob, 2019

Pour parler, il faut se séparer, afin de maintenir un lien verbal avec l’autre qui s’éloigne.

La parole naît de l’imperfection de la relation. Quand le parent est toujours là, un attachement sans rupture engourdit la vie psychique. Quand le parent n’est jamais là, tout s’arrête, la vie psychique ne s’élance pas.

Le monde écrit n’est pas une traduction du monde oral. C’est une traduction, puisque le mot choisi pour nommer la chose est une découpe du réel qui lui donne un destin. J’écris pour…me venger….

Le monde mental d’un enfant ne peut se remplir que de ce que les autres y mettent : sourires, colères, tendresse, soins…Quand il n’y a personne autour de l’enfant, le seul objet extérieur est fourni par ses propres mains qu’il regarde tourner, ses pieds qu’il ne cesse d’agiter ou ses mouvements de balancier qui déclenchent au fond de lui, une vague de sentiments d’exister, un pauvre événement.

Un enfant sans Autre ne peut construire sa propre intimité, puisque rien ne vient s’inscrire dans sa mémoire.

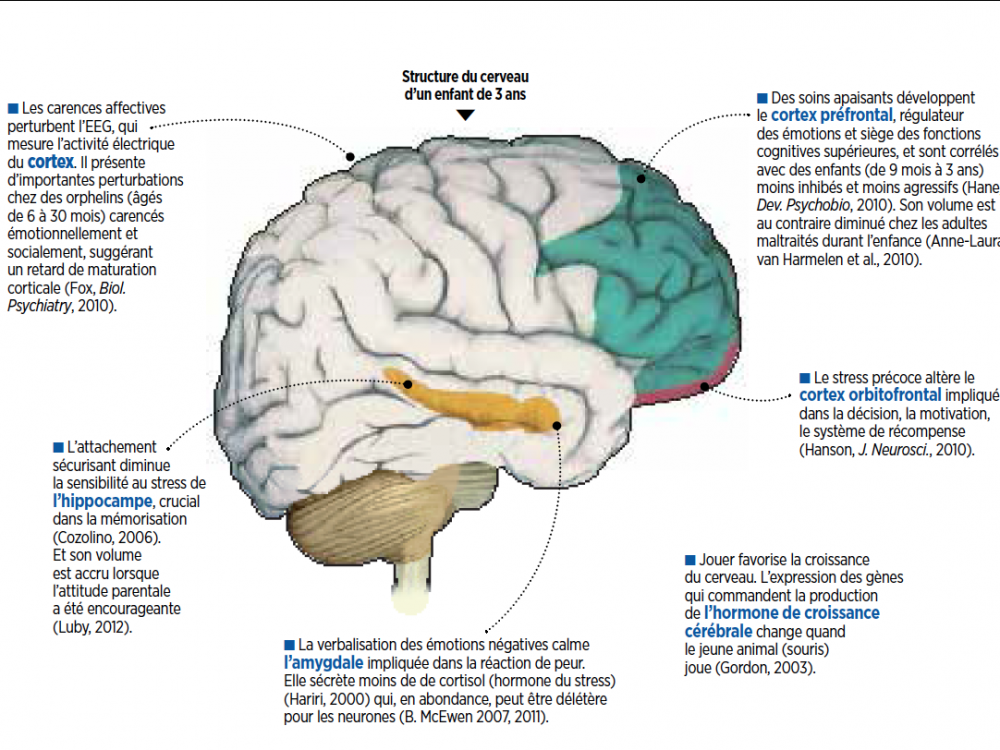

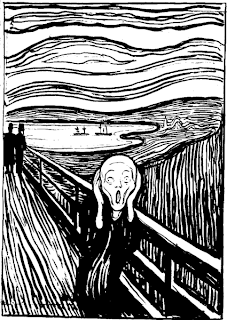

Pas un souvenir, mais une trace de vide qui imprègne son âme. L’isolement précoce altère le fonctionnement des neurones préfrontaux. Le cerveau antérieur a pour fonction d’anticiper un scénario et de freiner les réactions, émotions insupportables : angoisses, terreurs, ou colères incontrôlables. (amygdales rhinencéphaliques).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amygdale_(cerveau)#/media/Fichier:Amygdala.gif

Il y a une disproportion entre l’événement vécu (petite frustration) et la violence ressentie.

La vie sans Autre est un gouffre où l’on éprouve un vertige anxieux, au risque d’y tomber. On peut remplir ce vide avec des mots, parlés ou écrits. Le manque invite à la créativité. Je ne suis rempli que de ce que les Autres ont mis en moi. La conscience de soi naît dans l’altérité.

La vie sans Autre est un gouffre où l’on éprouve un vertige anxieux, au risque d’y tomber. On peut remplir ce vide avec des mots, parlés ou écrits. Le manque invite à la créativité. Je ne suis rempli que de ce que les Autres ont mis en moi. La conscience de soi naît dans l’altérité.

Je ne pense pas, «on me pense. »

C’est dans le noir qu’on espère la lumière, c’est la nuit qu’on écrit des soleils.

Le développement de l’empathie, cette aptitude à se décentrer de soi, pour se représenter le monde des autres, dépend des pressions du milieu.

Le développement de l’empathie, cette aptitude à se décentrer de soi, pour se représenter le monde des autres, dépend des pressions du milieu.

Quand l’enfant est isolé, privé de la présence affectueuse d’un autre, comment voulez-vous qu’il apprenne l’empathie ?

Quels que soient leurs milieux, misérable ou heureux, le développement de l’empathie s’arrête puisqu’il n’y a pas d’altérité à visiter.

Aucun lien d’attachement ne peut se tisser, l’adolescent ne sait répondre qu’à ce qui lui vient de lui-même.

La conscience naît de la différence. Quand deux informations s’opposent, cela provoque une tension, un conflit.

Si nous étions immortels, nous ne connaîtrions que la fatigue de vivre. Si nous étions constamment repus, nous ne ressentirions jamais le plaisir de l’appétit. Comme nous avons la chance de connaître le malheur, cela nous force à chercher ceux qui nous apaisent, nous donnant ainsi le bonheur de les aimer.

Sans souffrance, nous n’aurions besoin de personne. Sans manque, nous n’aurions rien à créer.

Sans souffrance, nous n’aurions besoin de personne. Sans manque, nous n’aurions rien à créer.

Sans rêves, nous serions inertes.

Notre existence ne serait qu’un vide, un non-sens, pire que la douleur.

Pour survivre dans des conditions extrêmes (camps de concentrations…) plus que la force physique, la force mentale prime, organise la résistance à l’épreuve, et la reprise d’un développement résilient.

Les chétifs ont souvent une vie intérieure, une aptitude à donner sens à l’incohérence.

Le « sens » n’est pas une abstraction, donner sens, c’est mettre dans son âme une étoile de berger qui indique la direction….il faut alors marcher, rêver, réfléchir, rencontrer ceux qui m’aident à élaborer, « élabourer » comme disait Rabelais, comme un paysan qui pense en posant ses pieds sur le sol.

Chaque catastrophe sociale ou culturelle est une occasion d’évolution. L’évolution par catastrophes, semble pertinente dans la condition humaine.

1348, peste bubonique, en quelques années, presque un européen sur deux meurt. Le travail des survivants devient si coûteux que la notion de servage disparaît. Les maisons se vident, deviennent si bon marché que l’exode rural est facilité. Ce bouleversement démographique et géographique provoque une autre manière de penser la vie en société.

Destruction/Reconstruction

ou Recomposition (réorganisation des manières de vivre),

sont deux notions opposées ET associées.

-

Entre 18 mois et 20 mois, l’enfant n’accèdera à la parole que s’il est capable de percevoir deux informations différentes et associées : l’AFFECT et l’ABSENCE.

Entre 18 mois et 20 mois, l’enfant n’accèdera à la parole que s’il est capable de percevoir deux informations différentes et associées : l’AFFECT et l’ABSENCE.

L’Affectivité, en le sécurisant, le rend capable d’explorer son monde qui s’élargit.

L’éloignement de l’Autre, jusqu’à son absence, incite l’enfant à apprendre des mots qui seront des passerelles entre deux mondes psychiques, qui s’individualisent en se séparant.

Entre 11 et 13 mois, le bébé préverbal, pointe du doigt l’objet éloigné spatialement.

Entre 11 et 13 mois, le bébé préverbal, pointe du doigt l’objet éloigné spatialement.

-

Entre 18 et 20 mois, le bébé réalise qu’un mouvement de la langue donne une forma sonore qui peut désigner avec précision l’objet éloigné dans l’espace ou le temps.

-

Il acquiert un outil verbal qui appartient à son foyer. Il pourra ensuite exprimer des émotions, plutôt que par des cris ou des mimiques.

-

Il créé un autre monde, invisible et partageable. Dès ce niveau de développement, ce n’est plus le corps de l’autre qui déclenche une émotion sécurisante, c’est le partage du monde inventé :

-

« les mots deviennent alors un moyen de jouer avec des idées, des notions, des représentations. »

Ce monde inventé peut être une force merveilleuse ou une horreur, maléfique. La pensée abstraite, c’est-à-dire la représentation verbale d’un événement impossible à percevoir,

« où étais-je avant la naissance ? », n’est possible qu’à l’âge de 6 à 8 ans.

Quand la maturation du cerveau permet la représentation du temps. A ce stade de développement, les neurones préfrontaux, socle neurologique de l’anticipation, se connectent avec les neurones du circuit limbique, socle de la mémoire.

Quand le futur et le passé se conjuguent, la représentation du temps devient possible.

Si l’enfant n’interagit pas avec son entourage, il n’aura aucun récit à mettre dans cet espace du temps. Alors, la représentation de rien déclenche l’angoisse du néant.

La fréquence de l’orphelinage ou des séparations précoces dans les populations créatives est un fait frappant.

Il ne faut pas confondre isolement affectif et orphelinage.

Dans l’isolement affectif, tout s’arrête, le cerveau s’éteint, l’affect s’assèche, le monde mental se vide, pas de créativité dans cette agonie.

Alors que dans l’orphelinage, il y a une empreinte affective, l’enfant a été aimé, il a démarré un monde mental qui soudain se vide, créant un sentiment de perte. Il y a quelque chose à combler, vite un récit pour évoquer ce qui a disparu, mais reste encore vivant dans la mémoire.

Ce n’est pas l’amour qui sécurise, c’est l’attachement.

Comment serait le monde si nous n’avions pas les mots pour le voir ? Dès que nous devenons capables de faire un récit, nous quittons le monde perçu pour habiter un monde parlé et éprouver des sentiments provoqués par ces représentations.

Tant qu’un enfant ne débarque pas dans le monde des mots, il reste soumis aux stimulations du contexte.

La fiction, en nous décentrant de nous-mêmes, nous invite à visiter d’autres mondes mentaux, à agencer différemment des segments de réel, à calculer d’autres hypothèses. Le travail de la fiction est une sorte de manipulation expérimentale du réel.

Tout récit est donc une bienfaisante trahison du réel, car le réel est fou. Si nous pouvions tout percevoir, nous serions confus, bombardés d’informations insensés, impossibles à associer.

C’est pourquoi nous faisons le ménage, nous agençons des morceaux de réel pour en faire une fiction qui plante dans notre monde intime une image cohérente et oriente notre chemin de vie.

Cette réduction nous permet de survivre : réduction des organes sensoriels, réduction de notre cerveau (il ne perçoit pas le même monde que le cerveau d’une hirondelle), réduction par nos récits qui en mettant en lumière une saynète de notre histoire, mettent à l’ombre ce qui n’est pas dit.

Ce processus de « réduction-construction » nous fait croire que ce que nous voyons est le réel, la vérité. Alors que c’est une construction, un agencement de segments du réel.

C’est alors que le drame commence, parce que d’autres humains, dans d’autres circonstances, d’autres cultures, font le même processus de « réduction –construction » qui les mène à voir d’autres vérités.

Toute vision du monde est un aveu autobiographique, dans la mesure où l’auteur ne raconte que ce à quoi il a été rendu sensible. Il n’a pas vu ce qui n’a pas été parlé.

Toute vision du monde est un aveu autobiographique, dans la mesure où l’auteur ne raconte que ce à quoi il a été rendu sensible. Il n’a pas vu ce qui n’a pas été parlé.

Dès qu’il y a deux, il y a débat, altérité, argumentation :

« UN a toujours tort, la vérité commence à DEUX. »

C’est du décentrement de soi que naît la conscience.

C’est du décentrement de soi que naît la conscience.

Alors que le recentrement sur soi encourage

la répétition, le ronron, qui mène à la sieste de l’intellect.

Penser au trauma et penser le trauma, sont deux choses différentes.

Penser le trauma, c’est faire un travail intellectuel et affectif qui permet, qui aide à transformer la représentation du malheur, afin de reprendre une nouvelle évolution, ce qui définit le processus de résilience.

Penser au trauma, c’est réviser sans cesse le scénario du malheur, renforcer la mémoire traumatique, faciliter la répétition, empêcher toute évolution, se rendre prisonnier du passé, ce qui définit le syndrome psycho traumatique.

Toute autobiographie est forcément une représentation du passé, une élaboration entre ce qui a existé dans le passé réel et s’est associé à d’autres sources de mémoire, le tout, synthétisé pour faire un souvenir.

C’est à la lumière du présent qu’on éclaire le passé.

Deux grands dangers menacent la mémoire :

Le premier, c’est de ne pas avoir de mémoire, ce qui nous fait vivre dans une tombe.

Le second, c’est d’avoir de la mémoire et de nous en rendre prisonnier.

La seule bonne stratégie, c’est d’élaborer, se donner de la peine, afin de donner du sens aux faits.

Quand le malheur entre par effraction dans le psychisme, il n’en sort plus.

Quand le malheur entre par effraction dans le psychisme, il n’en sort plus.

L’écriture métamorphose la blessure, grâce à l’artisanat des mots, des règles de grammaire, et de l’intention de faire une phrase et de la partager.

L’objet écrit est observable, extérieur à soi-même, plus facile à comprendre, on maîtrise l’émotion quand elle ne s’empare plus de la conscience.

En étant soumis au regard des autres, l’objet écrit prend l’effet d’un médiateur.

Je ne suis plus seul au monde, les autres savent, je leur ai fait savoir.

En écrivant, j’ai raccommodé mon moi déchiré.

Dans la nuit, j’ai écrit des soleils.